このページでは、100均アイテムを使ったツイスターゲームについて説明しています。

が、ネット検索をすると、それなりに安い市販品も登場していました。

100均アイテムを使ってもあれこれ材料を買うと、600~700円くらい必要になります。

手っ取り早さを取るか、より安くで済ませられる方法で自作するか、悩みどころです。

以下、100均アイテムを使ったツイスターゲームの作り方を紹介します。

100均でツイスターゲームを自作する際の準備物は?

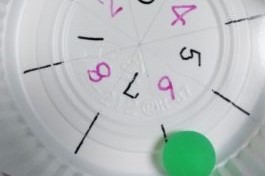

【ルーレット】

・割り箸

・定規

・セロテープ

・油性ペン

・フタ付耐熱パック(後ほど説明)

【ゲームマット】

・保温アルミシート

・キッチンバサミ

・シールフェルト(必要枚数)

ルーレットの簡単な作り方は?

最初にルーレットを作ります。

ルーレットの作り方については、別記事でまとめています。

ただし今回はツイスターゲーム用のルーレットなので、下の手順で作ってください。

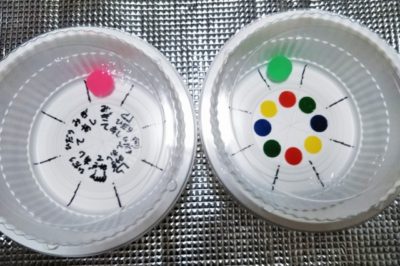

ルーレットを2つ作り、1つのルーレットには「右手」「右足」「左手」「左足」と書き込み、他方のルーレットには「赤」「黄」「青」「緑」と書き込みます。

私は、色を書くかわりに、100均ダイソーのポイントシール[中]を貼りました。

ゲームマットには「保温アルミシート」と「シールフェルト」

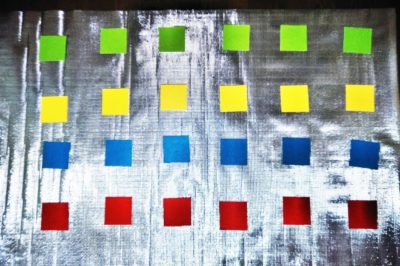

マットについては、ここでは100均ダイソーの「保温アルミシート」(90cm x180cm )を使います。

そのアルミシートに貼るパーツについては、100均ダイソーの「シールフェルト」(18cm、3枚入)を使います。

1袋3色入で100円+税です。

1色を4枚のパーツに切り(後ほど説明)、各色6パーツ必要になります。

そのため、フェルトは4袋✕100円を購入する必要があります。

ゲームマットの作り方は?

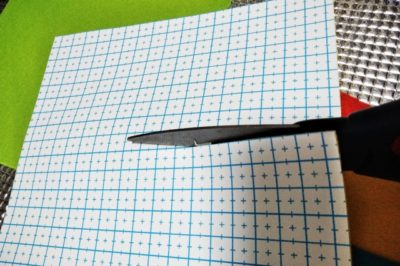

最初に、シールフェルトをハサミで4等分に切ります。

1辺が18cmなので、1辺9cmの正方形が4つ作れます。

ダイソーのシールフェルトは3枚入なので、1袋100円+税で1辺9cemの正方形12個が作れます。

各色6枚を使って、シートに仮置きします。

利用者の年齢に合わせて、幅を考えてください。

基本は20cm(フェルトの端から別のフェルトの端まで約10cm)ごとに置くくらいでいいと思います。

フェルトの位置を決めたら、裏の台紙をはがしシールを貼ります。

シールはかなり強力なので一度貼るとはがせません。

ツイスターゲームの遊び方は?

最初にプレイヤーを2人選び、別の人がゲームマスター(審判)になります。

ゲームマスターはルーレットを回す役も行います。

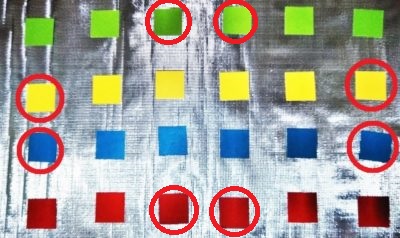

プレイヤー2人はゲーム開始前、上の画像の位置に両足を置きます。

なお、3人もしくは4人で同時に戦う場合は、上の画像の位置に両足を置きます。

ゲームマスターは、2つのルーレットを回し、ボールが止まったところの内容をプレイヤーに伝えます。

例えば、上の画像の場合、1つのルーレットでは「みぎて」、もう1つのルーレットでは「赤」に止まっています。

その場合、「右手を赤」と伝えます。

プレイヤーは共に、ゲームマスターの指示に従って「右手を赤」のところに置きます。

この段階で両プレイヤーは、両足が「黄」と「青」のフェルト、右手が「赤」のフェルト上にありますね。

ゲームマスターは上記同様にルーレットを回し、プレイヤーに指示を伝え続けます。

プレイヤーは、ゲームマスターの指示に従って「右手」「右足」「左手」「左足」を定められた位置に置いていきます。

原則的には、1つのフェルトに「右手」「右足」「左手」「左足」のいずれか1つしか置けません。

「右手を赤」の時に再び「右手を赤」の指示が出るような場合は、違う場所に右手を置き換えなければなりません。

また、まれに両手両足が同じ色になることがあります。同じフェルト上に手や足を置くことはできないため、その場合は、再度ルーレットを回します。

ゲームを続けていくうちにかなり無理な体勢になるかもしれませんが、指示されたマーク(フェルト)以外のところにはみ出したり、ひじやひざをついてしまったら負けです。

相手がバランスを崩すよう、相手側のマークをねらいにいく戦略もいいでしょう。

実戦をしての感想は?

子どもと一緒に、手作りのツイスターゲームを楽しみました。

ツイスターゲームをする前は、両手両足を置くだけだから楽勝と思っていましたが、実際はかなり過酷です。

ポイントは、なるべく遠くに手や足を置かないことです。

しかし、子どもはなぜか果敢に攻め込んできます。

そのため、守りの態勢を続けることができません。

また、相手のテリトリーに攻め込まなくても、右足と左足がねじられるなどで苦しい姿勢になり、自滅することもあります。

子どもの提案で加わった新ルール「エアー」は地獄!

子どもの提案で、さらに恐ろしいルールが加わりました。

ルーレットを回すと、「赤色」と「黄色」のちょうど境目のところに玉が止まることがあります。

「その時は【エアー】にする」というルールです。

例えば「右足がエアー」の場合、右足を空中に上げなくてはなりません。

この状態が、とんでもなく苦しいです。

気がついたら、「なんでもいいから早く次の指示を出して~~」と叫んでいます。

合わせて読みたい記事

室内遊びと工作のアイデアについては、別記事でまとめています。